Ein Interview mit dem letzten Koppenwirt Heinrich Pohl.

|

|

Schneekoppe von Wolfshau aus. Eine Radierung

von Friedrich Iwan

|

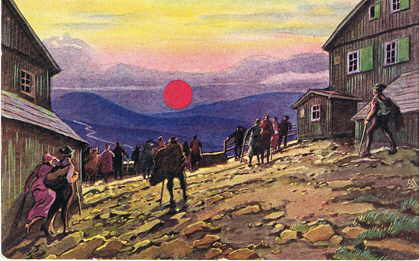

Schneekoppe mit der Riesenbaude von C.

Morgenstern

|

|

Für den richtigen Schlesier bleibt das Riesengebirge

die Krone aller Gebirge und die Schneekoppe ist unser Gaurisanker* und

Aconcagua**.

|

Mit den Worten von Hans Zuchold war

für viele Schlesier die Schneekoppe der Inbegriff alles Hohen und Erhabenen,

des Höchsterreichbaren. Auch in der Fremde heute noch.

Die Schneekoppe ist dem Schlesier ein unverlierbarer Heimatbegriff.

Anlässlich des Ablebens meines Freundes Hans-Eberhard

Pohl, dem Sohn des letzten Wirtes der Schneekoppe Heinrich Pohl, habe

ich in unserer Heimatzeitschrift, "Schlesischen Bergwacht", im Monat

September 2013 über die drei Generationen der Pohls auf der Schneekoppe berichtet.

Aus dem Nachlass von Hans Pohl erhielt ich nun freundlicher Weise von Ingrid

Pohl, seiner langjährigen Ehefrau, Unterlagen eines Interviews, welches ein

mir unbekannter Heimatfreund mit ihrem Schwiegervater Heinrich Pohl geführt

hat und welches ich hier in gekürzter und überarbeiteter Form wieder gebe.

Fragesteller:

"Wie wurden Sie Wirt auf dem höchsten Berg Preußens und was ist aus Ihren

Anfangsjahren zu berichten"?

H. Pohl:

"Nach dem Heimgang meines Vaters Emil Pohl im Jahre 1921 kamen die Bauden

auf der Schneekoppe in meinen Besitz. Während bisher die Deutsche Baude im Winter

geschlossen blieb und nur die Böhmische Baude geöffnet hatte, erfolgte jetzt

die Öffnung wechselseitig. Durch Kauf erwarb ich Grund und Boden der Böhmischen

Baude. Dadurch entfiel die an den Grafen Czernin zu entrichtende Grundpacht.

Die im Jahre 1911 erbaute Wasserleitung konnte ich ebenfalls von der gräflichen

Herrschaft erwerben.

Die Wasserleitung war auf der böhmischen Seite im Kiesgraben, zum Riesengrund

gehörend, angelegt worden. Die Kosten betrugen 120.000 Kronen. Sie hatte eine

Steigung von 450 Metern und dadurch einen Druck von 45 Atü zu überwinden. Betrieben

wurde sie durch ein Peltonrad und Benzinmotor. Dadurch fiel das aufwendige Heraufholen

des Wassers aus dem Goldbrunnen in 1.350 Metern Höhe, nahe der Einmündung des

Gehängeweges, auf dem Koppenplan weg.

Im gleichen Jahr wurde der Fahrweg über Brückenberg, Schlingel- und Hampelbaude,

bis zum Koppenplan ausgebaut. Somit konnte der gesamte Bedarf der Baude, der

bisher durch Koppenträger vom Depot in Krummhübel herauf gebracht wurde, nun

durch Pferdegespanne bis zum Depot auf dem Koppenplan gebracht werden. Für die

Koppenträger blieb nun nur noch der steile Aufstieg zum Gipfel übrig".

Wohl jeder Wanderer der damaligen

Zeit ist diesen Männern, die bei jedem Wetter, egal ob Sonnenglut, Kälte, Regen,

Hagel- und Schneesturm, unverdrossen ihre schweren Lasten in den Hucken auf

den Buckeln zum Gipfel trugen, begegnet. Einige von ihnen mussten den Weg, von

Krummhübel aus, zweimal täglich bewältigen. Diese, mit dem Gebirge so innig

verwachsenen Männer, sollten unvergessen bleiben.

Aus Krummhübel waren es über 45 Jahre lang Hermann Liebig, welcher vorrangig

das Observatorium versorgte, Lindau und Maiwald, von der älteren, sowie Sagasser,

Guttstein und Kleinert, von der jüngeren Generation. Aus Gross-Aupa in Böhmen

waren es die Hofers, Sagassers, Hintner und Mitlöhner. Der Älteste war Johann

Hofer, geb. 1859, gestorben 1934. Er war bereits beim Koppenwirt Sommer tätig

und danach bei allen drei Generationen Pohl, also 50 Jahre lang".

Fragesteller:

"Können Sie sich noch an die Raumaufteilung der Schneekoppenbaude erinnern?"

|

|

Preußische Baude oder Deutsche

Baude

|

Saal der Preußischen Baude

|

H. Pohl:

"Ja gewiss, im Erdgeschoss befand sich der große Gastraum mit gediegenen,

zweckmäßigen Möbeln. Neben zwei kleineren Zimmern lag die große Küche, mit Lager-

und Nebenräumen. Die Gäste wurden von zwei Buffets bedient. Die Trägerstube,

ein Verkaufsraum für Andenken, sowie die Postagentur waren in der Nähe des Eingangs

untergebracht. Ganz in der Nähe auch ein Raum für Heizmaterial. Im ersten Stock

gab es siebzehn Zimmer für die Gäste und ein Büro. Im zweiten Stock gab es weitere

acht Gästezimmer, dazu Zimmer für das Personal. In einem weiteren Raum konnte

ein Massenquartier eingerichtet werden. Wenn die Übernachtungsmöglichkeiten

ausgelastet waren, was in der Hochsaison oft vorkam, wurde eine große rotweiße

Flagge gehisst. Später gab man diese Nachrichtenübermittlung auf. Sämtliche

Räume hatten gute Doppelfenster, zumeist auch mit Fensterläden. Die Wirtschafts-

und Wohnräume wurden durch Kachelöfen, die Gästezimmer mit Petroleumöfen beheizt.

Zur Beleuchtung dienten Kerzen, Petroleumlampen und Spiritusglühlicht. Erst

1943 gab es elektrischen Strom. Die Auswahl an Speisen und Getränken war ähnlich

wie in den Gaststätten im Tal. In großen Mengen wurde Erbssuppe mit Würstchen

verzehrt, auch gab es eine rege Nachfrage nach dem sogenannten Schiwasser, eine

Mischung aus Himbeere und Zitrone. Bier kam aus verschiedenen deutschen Brauereien,

es wurde mit Kohlensäure ausgeschenkt. Wie in allen Gebirgsbauden, deren Leitung

in der Hand der Eigentümer lag, mussten auch Ehegatten und Verwandte mit anpacken.

Auch an das Personal wurden hohe Ansprüche gestellt, denn es gab wenig Zeitvertreib

und Abwechslung im Alltag. Dessen ungeachtet hielten uns viele Angestellte über

Jahre hinweg die Treue".

Fragesteller:

"Wie war die Verpflegung in der Böhmischen Baude. Gab es Unterschiede zur

Deutschen Baude?"

H. Pohl:

"Im Allgemeinen gab es die gleiche Verpflegung, mit Ausnahme einiger böhmischer

Spezialitäten. An Bieren gab es das bekannte "echte Pilsner", aber

auch Bier aus Trautenau und Hohenelbe, dazu den beliebten Sliwowitz. Die Baude

war sehr beliebt, man konnte auch hier, wenn auch im geringeren Maße, übernachten."

Fragesteller:

"Hatten Sie in dieser Höhe sehr unter Nässe und Kälte zu leiden?"

H. Pohl:

"Im Großen und Ganzen nicht. Es gab stets einen genügenden Kohlevorrat

und die Kleidung war der Witterung angepasst. Manche Räume wurden auch im Sommergeheizt,

denn das Wetter war oft stürmisch, kalt und feucht. Das Jahresmittel betrug

0,2 Grad Celsius, der Höchststand zwischen 16 und 17 Grad. Das Barometer im

Mittel 625,6 mm. Im Winter gab es auch oft eine Temperaturumkehr, so dass es

im Hirschberger Tal kälter als im Hochgebirge war. Es gab aber auch Stunden,

meist vor Gewittern, ohne jeglichen Luftzug, so dass die Wanderer im Freien

lagern konnte und die Ehefrau des Meteorologen das Jüngste im Kinderwagen unbesorgt

draußen stehen lassen konnte. Dann kamen wieder die Zeiten, wo die Koppe tagelang

in den Wolken oder darüber lag und keinerlei Sicht war. Oft trug die Koppe,

die "ale Gake", am frühen Morgen

noch die von Paul Keller in seinem "Bergkrach" belustigt erwähnte

"weeche, mollige Nachtmütze". Manchen Besuchern bekam auch die dünnere

Höhenluft nicht, sie mussten dann wieder in tiefere Regionen absteigen. Es gab

auch Menschen welche in diesen Höhen nicht schlafen konnten."

Fragesteller:

"Welche Unterhaltungsmöglichkeiten gab es für die Gäste?"

H. Pohl:

"Im Gastraum stand ein Klavier von der Fa. Ed. Seiler aus Liegnitz. Das

Spezialgehäuse war mit Motiven von Gebirgsblumen bemalt. Hauptsächlich jedoch

gab es in beiden Bauden Zithermusik mit heimatlichen Weisen, denen man gern

lauschte. Man konnte aber auch bei flotten Klängen das Tanzbein schwingen. Mit

Rücksicht auf die Nachtgäste, die den Sonnenaufgang genießen wollten, war gegen

23.00 Uhr Nachtruhe angesagt. Ansonsten war in unserer Baude die schlesische

Gemütlichkeit zu Hause. Wenn auch draußen Rübezahl auf seiner Wetterorgel sämtliche

Register zog, der nächtliche Sturm mit Donnerstimme die Baude erzittern ließ,

störte das die Fröhlichkeit kaum, nur schwere Gewitter dämpften manchen Übermut".

Fragesteller:

"Sie erwähnten gerade Gewitter, welche Wetterbeobachtungen haben Sie gemacht?"

H. Pohl:

"Darüber ist Manches zu sagen. Der hohe Gebirgswall des Riesengebirges

bildete eine Wetterscheide zwischen dem schlesischen Tiefland mit seinem kontinentalen

Klima und dem Böhmerland. Diese verschiedenen klimatischen Verhältnisse verursachten

wohl die großen Wetterstürze, für die aber der Rübezahl meist herhalten musste.

Häufig fegten von der Hohen Iser her Hagel- und Wetterstürme entlang des Kammes

zur Koppe. Das konnte man von Hirschberg aus, wo schönes Wetter war, gut verfolgen.

Es war interessant, wie die tiefgehenden Wetterwolken von West nach Ost fortschritten

und den Kamm plötzlich in winterliches Weiß kleideten. Dann gab es die völlig

verschiedenartigen, vertikal aufsteigenden Luftströmungen, die über den teilweise

kahlen Gebirgskämmen, neben den Hochmooren, aus Gruben und Gründen mit manchen

Schneefeldern, aber auch aus den wasserreichen , tiefen Tälern mit ihren Wiesen

und Wäldern, sowie auch über den beiden Meeraugen, dem großen und dem Kleinen

Teich, standen. Diese Luftsäulen, verschieden in Temperatur, Auftrieb und Feuchtigkeitsgehalt

beeinflussten den Zug der Wolken und hatten Auswirkungen auf den Luftverkehr.

All diese auf kleinen Raum zusammengedrängten Faktoren hatten großen Einfluss

auf die Wetterbildung der ganzen Landschaft. Bei schweren Gewittern schlug der

Blitz oft in den Bauden und im Observatorium ein. Die Schäden waren gering.

Nicht selten befanden wir uns mitten in den Gewitterwolken, mächtige Naturgewalten

tobten sich aus, doch fühlten wir uns im Schutze unserer erprobten Blitzsicherung,

welche aus einem starken Kupferseil bestand und im Melzergrund an einer Quelle

geerdet wurde, geborgen. Später diente auch die Wasserleitung als Blitzschutz.

Bei feuchtwarmen, nebligen Wetter, besonders kurz vor Gewittern, zeigten sich

auch die geheimnisvollen Elmsfeuer an manchen erhabenen Punkten auf dem Koppenkegel.

Auch das sogenannte Brockengespenst war, wenn auch recht selten, in Richtung

Melzergrund zu sehen.

Die Wanderer wurden oft schon beim Verlassen des Bannwaldes vom starken Weststurm

erfasst, so dass sie notgedrungen zur Erreichung der Höhen auf allen Vieren

kriechen mussten. Mitunter warf sie der Orkan beim letzten Stück vor der Koppenbaude

noch gegen die Eingangstür.

Wenn erforderlich stand eine "Erste Hilfe" zur Verfügung. Es gab auch

häufig amüsante Bilder, wenn Wanderer in ungeeigneter Kleidung oder Wanderinnen

in Stöckelschuhen in die Berge kamen und vom Wetter stark zerzaust dann auf

dem Gipfel ankamen. Auch mancher Hut war durch Rübezahls Tücke "entführt"

worden. Mit einem "Gott sei Dank" unter dem schützenden Dach versuchten

sie dann im Vorraum wieder Haltung zu gewinnen, um in der Gaststube wenigsten

einigermaßen menschlich zu erscheinen. Die Durchnässten drängten dann alle an

den Kachelofen, um die Kleidung zu trocknen. Frohe Weisen auf der Zither trugen

dann aber meist dazu bei, die Mühsale zu vergessen. Wenn dann noch ein Paar

ein Tänzchen wagte, folgten alsbald andere und alles fand sich schnell in unbeschwerter,

sorgloser Gemeinschaft. Mitunter wurde der Zitherspieler durch Gäste abgelöst,

die dann auf dem Klavier muntere Weisen zu Gehör brachten. Manch heimatliches

Lied wurde gesungen und erhöhte die Stimmung."

Fragesteller:

"Die Schneekoppe war nicht nur bekannt, sie war auch beliebt und zog Gäste

von weit her an, das muss doch sehr interessant gewesen sein"?

H. Pohl:

"Aus aller Herren Länder kamen sie, wie man so sagt. Von so manchen aus

einem fernen Land erhielt ich freundliche Grüße und die Versicherung, wie gut

es ihnen in Schlesien gefallen hatte. Die Gäste gaben vielfach Gelegenheit zur

Beobachtung ihrer landsmännischen Eigenart und Lebensanschauung. Wanderer, besonders

aus dem Westen des Reiches, waren oft überrascht von der Ausdehnung des Gebirges

und seiner Kämme. Das hatten sie so nicht erwartet. Selbst die Berliner, denen

doch sonst selten etwas imponierte, waren hier oben ganz klein. Beim Abschied

hörte man oft "hierher kommen wir wieder". Auch die Landsleute aus

der engeren schlesischen Heimat waren beeindruckt und überwältigt von der Erhabenheit

des Gebirges und dem gewaltigen Rundblick in das schlesische Heimatland.

Die Empfindungen der Wanderer fanden sich oft in den Fremdenbüchern wieder.

Bekannt ist die Eintragung von Wilhelm Busch. Er hatte schon mit dem Wetter

Pech. "Nebel war am ganzen Tage- und der Aufstieg eine Plage". Hier

oben auf der höchsten Spitze Preußens wollte er acht Tage bleiben. "Oben

dacht ich, hast du Ruh – schrumm! – schließt Pohl die Bude zu."

Mein Großvater war im Begriff die Deutsche Baude für die Überwinterung zu schließen.

Etwas versöhnt verewigte er sich dennoch im Fremdenbuch mit dem Segenswunsch:

| "Darum sei auch dieser Klause, – bleibt der Wirt auch nicht im Hause – Glück und Segen, Lust und Freud einbeschert für alle Zeit! – Dies der Wunsch und nun der Schluss, viel Vergnügen-Wilhelm Busch." |

Von den großen Dichtern sei noch Theodor

Fontane, ein großer und über Jahre treuer Freund unseres Gebirges, genannt.

Mit seiner Erzählung: "Eine Nacht auf der Koppe", hat er meinem verstorbenen

Ur-Großvater 1886 ein ewiges Denkmal gesetzt."

Anmerkungen:

* Gaurisanker (früher irrtümliche Bezirk für

den Mount Everest, der Verfasser

** Aconcagua (höchster Berg Südamerikas)

Fotos: Aus der Postkartensammlung von Karl-Heinz Drescher